Deve ser uma sensação trivial da chegada a um porto quando já dominamos as técnicas de ancoragem. Mas é boa e só quero que ela continue. A chegada à especialização no tema da tese tem mais de intuição do que de ciência. Melhor, a parte científica concretiza-se na capacidade de intuir o caminho a seguir. Aconteceu esta semana duas vezes, como se, por magia, eu adivinhasse o que iria encontrar.

Num dos últimos livros publicados por Hans Ulrich Gumbrecht, que mandei vir num ímpeto algo irresponsável, pelo preço absurdo a que ele se vendia, aparece sem que eu pudesse saber, completamente – ou não – desfasada do tema principal, a exata relação – aparentemente opaca e cuja transparência advirá da minha tese de doutoramento – entre o pós-guerra nos países beligerantes e Portugal em termos de espírito sócio-cultural. Gumbrecht apresenta como prova da sua intuição uma fotografia de uma família portuguesa que ele comprou numa feira da ladra lisboeta em forma de postal, que data de 1948. A intuição de Gumbrecht é a minha resposta científica.

Segunda intuição. Uma busca curiosa pela obra de Natália Correia indica-me um título intrigante: Descobri que era europeia. Data: 1951. Primeira página: a birra burguesa de Natália no aeroporto de Lisboa que lhe lembra Dachau ou Buchenwald.

A semana está ganha.

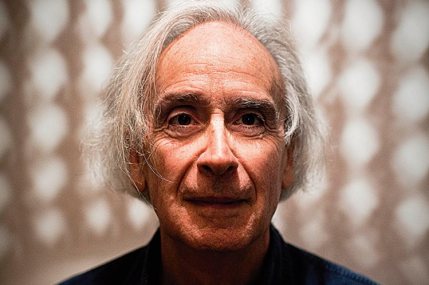

(na foto, Natália Correia, cujo Coito do Morgado ficou para a história da política portuguesa)